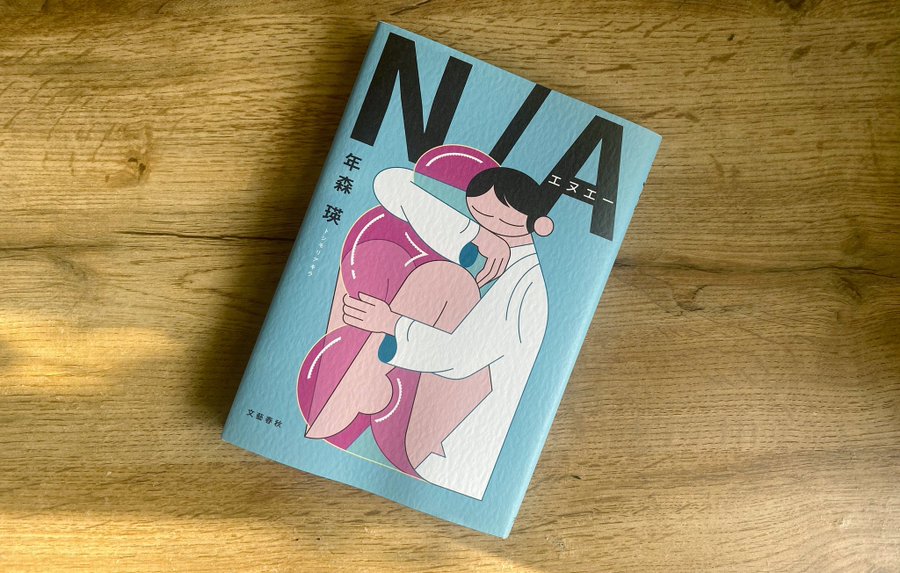

年森瑛さんの『N/A』(文藝春秋)を読んだ。今季の芥川賞候補作のひとつ。結論としては平易な文体でとっつきやすく(悪く言えば薄味?)、おおむねとても面白く読んだ。普段小説を読まない人にも読める明快な物語でありながら、昨今よく見られる安易な定義づけへの違和感を告発する、現代によくあった小説だったと思う。題材としては、いわゆるLGBT未満というか、LGBTという便利な単語では括れない、捨象されてしまうような主題を扱うのと同時に、安易に「LGBTを扱った作品」と定義づけられるのを拒むようなものになっていたと思う。小説に限らず、少しでもその要素があれば「LGBT」と型にはめられてしまう世の中においてとても現在性を持つ作品だと思った。

以下、思ったことをいろいろ。

主人公は低体重で月経が長らく来ていない人物。それは低体重「だから」無月経なのではなく、無月経になりたくて体重を落としたからだ。主人公はシンプルに月経が煩わしく思っている。生理を止めるために低体重を維持しており、無月経は結果ではなくて目的そのものだ。(生理止めたいならピル飲めば?となるところだが、たぶんそんなこと言えないような家族として書かれているように思う。)主人公は母親に「拒食症」と見なされ、保健室の先生からも拒食症の人のための言葉をかけられる。主人公に、なぜ食べないのかを聞く人はいない。主人公にとっては生理を止めるという目的があり,低体重はその手段でしかないのに、周囲の人は「低体重」を何かの結果として捉え、背後に理由や悩みがないかを不安がる。そんなものはないのにも関わらず。

主人公は女子高生で、女子大生の「うみちゃん」と付き合っている。けれども主人公はいわゆる「同性愛者」であるという明瞭な自認はないようだ。主人公はかけがえない存在を渇望して、その過程として同性とお試しで交際している。「かけがえのない存在」とは代えの利かない特別な存在で、「ホットケーキを食べたりおてがみを送るような普遍的なことをしていても世界がきらめいて見えるような、他の人では代替不可能な関係のこと」だ。主人公は過去に男性としか交際したことがなく、「かけがえのない存在」が恋愛の中にあるのかどうかさえ分かっていない。だから試しに同性と付き合っている。主人公がぐりとぐらのような、毛むくじゃらで男とも女とも分からない生き物になってかけがえのない存在と出会うことを渇望する。主人公があこがれる関係性の例示が、実在する人間ではなくて童話の中のキャラクターであることも面白い。ぐりとぐらはフィクションなのだ。

そういった渇望への手段として「うみちゃん」と交際するけれど、作中で主人公へとかけられる言葉は「同性愛」や「LGBT」だ。こういった、「そういうことじゃないんだってば」と言いたくなるような安易なカテゴライズ・定義付けを、主人公は拒絶する。そこから逃れようとする。ところが、主人公はそれらの定義づけがかならずしも悪意に満ちたものでもないことも知っている。母親も友人がそれらの定義をよく調べ、専門家が「拒食症」「LGBT」当事者向けに話した言葉を主人公に投げかけて、心配をする。けれどもそれは主人公そのひと個人への言葉ではない。だからこそ問題が難しくなってしまう。主人公には当事者性などない。だからこそ苦しく窮屈に思う。

でも、主人公の安易な定義づけの罠に陥る。祖父をなくした友人に対して、どうやっても「肉親を亡くした人」への言葉になってしまう。大切な友達だから。ともだちその人自身への言葉を紡がないといけないのに、書いては消しを繰り返す。定義に依拠することは安心でもある。社会が作り上げた、その定義にあてはまる属性に向けた人々への言葉たちだからだ。

交際していた女子大生うみちゃんとの別れ話でもそうだった。女子大生は主人公のことを、同性愛への社会的抑圧に悩んでいると考え、一緒に頑張ろうと話す。同性愛者のための言葉を連ねていく。うみちゃんもまた多様性という言葉のもとに、同性愛者として主人公を捉えている。主人公から見れば、うみちゃんには恋愛を応援してくれる人がいて、それすらうらやましいのだった。それに対し、主人公は「別れてくれなければ学校に言います」と告げる。うみちゃんは自身の高校に教育実習生として来ていた人物であり、自分の告発次第では免許が取れなくなる。主人公自身が、「未成年の女子高生」というカテゴリを使い、「教育実習生」であった交際相手を退けようとするのだ。それは主人公自身が受けてきた安易なカテゴライズと変わらない。強いて言えば主人公のものは意図的だ。あえて「未成年の女子高生」として元「教育実習生」へと言葉を発している。そこに個人としての「うみちゃん」への言葉はない。自分が拒絶している枠組みを使って、うみちゃんを拒絶するのだ。多様性の名のもとにみんな手をつないで分かり合おうということは無理だと、主人公は悟っているからだ。

安易な「多様性」の主張、マイノリティ表現は同時にそこからはみ出るマイノリティを捨象するものだ。そう意味において多分この作品としては、究極のマイノリティとして「個人」を書いているんだろうと感じた。安易な定義を当てはめようとすると、そのひと個人の思いや感情や性格やこれまでの歴史をないもののようにしてしまう。そういった部分を不可視化して、市民権のある定義でくくって、あらゆる定義が仲良く手をつなぎましょう、では個人を個人たらしめる問題系がなくなってしまう。言ってしまえば当たり前なんだけれど、センセーショナルな議論では安易な定義がさも便利なもののように使われていて、この物語はそんなマイノリティ表象への告発だった。マイノリティ表現にはいい面も悪い面もあって、そんなことはわかっていて、でもそのどれもが苦しくて、それらを解決しないままに混沌とした状態で投げだすように終わっていく。そのこと自体が安易な定義付けを拒絶しているようで、作品との一貫性があってよかったなと思う。あとは結末の、少し救いのある終わり方も。

余談。今回の候補者は全員女性ということで話題になったんだけど、年森さんは性別を明言していなかったはずだ。今回の〈全員女性〉ということだけのために明かすよう仕向けられたのだとしたら悲しい。本人が望んで公表したことを願うけれど。

多分、芥川賞とるんじゃないかな、ってなんとなく思っている。まだわからないけど。とても平易な言葉でわかりやすく、複雑な問題系をなるべく定義しない形で扱っている。現代を生きるすべての人のための話だと思った。装丁の絵もポップさもいい。きっとこの物語がお守りになる人がたくさんいるんじゃないかなって思う。個人的には、ちょっと薄味だったかな、とも思う。村田紗耶香とか宇佐見りんみたいな、内容は文体にエグみがあったほうが私自身は好きなのだけれど、その辺りは好みの問題かもしれない。

(審査員全員一致の受賞。すごい)